検査のご案内

検査のご案内

CTについて

CT(Computed tomography)

X線を用いて検査の一つで、コンピュータによる断層撮影のことです。

身体にX線をあて、透過したX線をコンピュータにより濃度差を計測します。

コンピュータ処理により断層画像を作り出し、身体臓器の様々な情報を得ることが出来ます。

しかし、通常のCT検査では描出できない程度の腫瘍性病変などもあり、造影剤を使った造影CT検査も考慮する事があります。

-

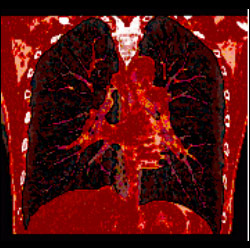

造影CTとは

造影剤というものを用い、血管の状態や構造、腫瘍性病変の有無や、様々な血管と臓器との鑑別ができます。

分かりやすく言うと、通常では描出されない病変や血管に、造影剤という絵の具で色をつけて見えやすくすると思ってください。 -

80列マルチスライス

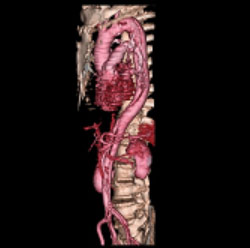

80列マルチスライスCTにより撮影時間が大幅に短縮され、高画質な精密検査が可能です。

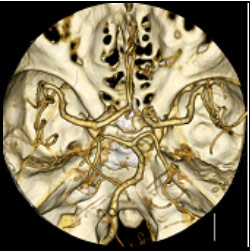

- 精密な情報が得られ、頭部・胸部・腹部の全ての臓器疾患の検査に有効。

- 3次元(3D)処理にて立体的画像を得られ、微細な血管や病変構造の観察が詳細に行えます。

- 放射線被曝も大幅に減少でき、かつ精密検査時の苦痛や造影剤の量も減少できます。

-

3Dによる診断が可能に

超音波(エコー)検査について

超音波(エコー)検査 ultrasonography とは

-

腹部エコーとは

腹部エコー検査では、肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓・膀胱・前立腺・子宮・卵巣など腹部臓器の状態を観察することが出来ます。

腹部にゼリーを塗り、超音波を発生させるプロープをあてることで検査をします。

エコー検査の検査結果から判定できる疾患は、脂肪肝・肝硬変・肝臓癌・胆石・腎結石など様々です。 -

心エコーとは

心臓は全身に血液を送るポンプのような働きをしている臓器です。また、送り出す血液の流れを正しく保つために、心臓には弁というものがいくつか付いています。

心エコー検査では、血液のポンプ機能を果たしている心臓の動き、壁の厚さ、弁の動き、血液の逆流の有無などを観察することが出来ます。

心臓付近にゼリーを塗り、超音波を発生するプローブを当てて検査をします。 -

頸動脈エコーとは

もともと血管というものは、弾力性に富み外部からの刺激にも十分耐えられるような構造になっています。しかし、老化により、特に動脈は血管壁が肥厚保し徐々に弾力性が失われていきます。

- 狭窄や閉塞の有無

- 動脈硬化度

- 治療効果

上記等の評価を行います。

-

表在エコーとは

皮膚から浅いところで、目的部位の形状や腫瘤の有無等を検査します。

ABIについて

ABI Ankle Brachial Index……上腕と足首の血圧比

足首と上腕の血圧の比を測定することで血管の狭窄の程度がわかります。

健常人の場合、足首血圧は上腕血圧より高いのが普通ですが、足の動脈が脂質等で詰まったりすると、血液が悪くなり上腕の血圧より低くなるため、ABIの値が低くなります。

-

動脈硬化度を測定しましょう

動脈硬化を放っておくと

脳出血・脳梗塞・狭心症・心筋梗塞・閉塞性動・脈硬化症になる可能性があります。-

脳

- 脳出血(くも膜下出血)

- 脳の血管が破れてしまう病気

- 脳楼室

- 脳の血管がつまってしまう病気

-

心臓

- 狭心症

- 心臓を取り巻く冠動脈が狭くなって起きる病気

- 心筋梗塞

- 心臓を取り巻く冠動脈の血流が止まる病気

-

全身への障害

- 閉塞性動脈硬化症

- 足の筋肉への血流が減り、歩くと足が痛むなどの症状がある病気。

ひどくなると足先が腐ってしまうこともある。

-

-

血管年齢を測定しましょう

測定方法はとても簡単です

- わずかな検査時間ですみます。

- 実際の測定にかかる時間はわずか5分です。

- 血圧を測るのと同じ感覚です。

- 検査は血圧を測るのと同じくらい気軽に受けられます。

- 両手・両足首の4箇所の血圧を同時に測定するだけなので、痛みはありません。

薄手の服ならそのままで測定できます。

-

こんなことにお気づきの方は早めに検査を

40歳以上で思いあたる方は、検査を受けられることをお勧めします。

- 喫煙

- 高脂血症

- 高血圧

- 肥満

- 冷感・しびれ感

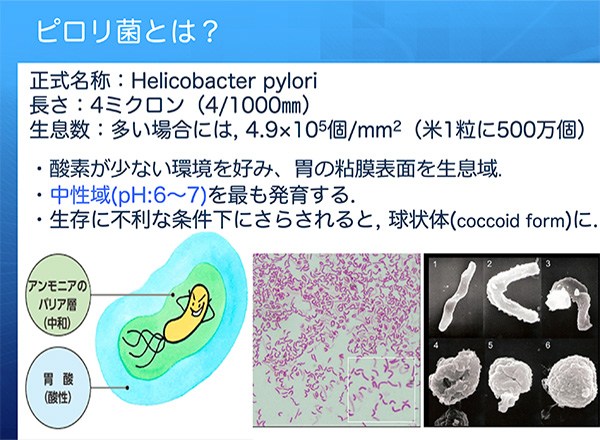

ピロリ菌検査について

ピロリ菌

ヘリコバクター・ピロリ菌は、強酸の環境である胃粘膜に感染・生息する細菌で、らせん状の形状をしています。

ピロリ菌は、ウレアーゼという酵素を作り出すことにより周囲の酸を中和し、強酸の胃内でも生息することができます。

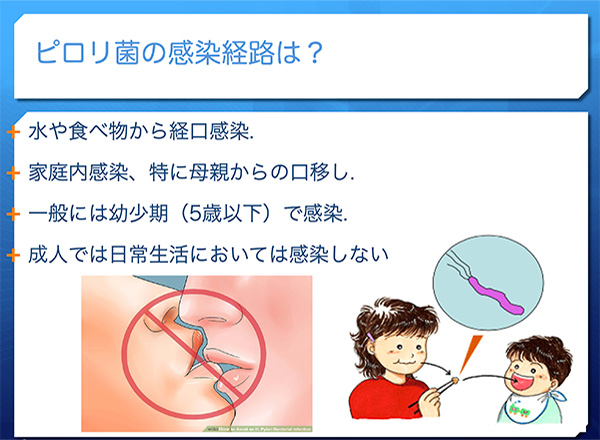

感染経路は口で母子感染が主因と考えられています。幼少時の感染が多く、除菌しない限り生涯を通じて感染は持続します。

このようにピロリ菌が胃粘膜に持続的に感染することによって、胃粘膜に慢性的な炎症が生じたり、遺伝子が傷つけられたりすることによって、胃炎や胃潰瘍、胃がんなどが起こされます。ピロリ菌は除菌することにより、それらの疾患の改善や予防が可能です。

胃がんについて言えば、除菌によって発症リスクを3分の1に抑えられることが判明しています。

ピロリ菌は国民総除菌の時代へ

ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎に対して2013年に除菌治療の保険適用が拡大されました。

除菌治療件数は年間60万人から150万人へと急激に増加しこれまでに約1千万人が除菌治療を受けたと推測されています。

ただし、わが国のピロリ菌感染者は3,800万人と推測されているので、いまだ3,000万人近くが除菌治療を受けていないことになります。

また、除菌治療に失敗したままの方や、抗生物質アレルギーがあり治療に踏み切れていない方など、対象患者さんはいまだに多い状況にあります。

検査方法

胃内視鏡検査(胃カメラ)中に組織を採取して行う検査と、それ以外のスクリーニング検査に分けられます。健康保険適用の除菌治療には、胃内視鏡検査による「内視鏡的な胃炎」の確定診断が必ず必要です。

当院ではピロリ菌の感染が疑われる場合に、まず抗体測定を実施します。

ただし、この検査で陰性だった場合でも、正確を期すために再度、より精度の高い尿素呼気試験または便中抗原測定の検査を行い、慎重に診断したします。

内視鏡を用いた検査法

-

- 迅速ウレアーゼ試験

- 胃粘膜の一部を胃カメラで採取し検査液との反応で判定します。

-

- 鏡検法

- 胃粘膜の一部を胃カメラで採取し顕微鏡で確認します。

-

- 培養法

- 胃粘膜の一部を胃カメラで採取し培養してピロリ菌がいるかを調べます。

内視鏡を使わずに行う検査法

-

- 尿素呼気試験

- お薬を服用して、吐き出された息からピロリ菌の感染を調べます。

-

- 抗体測定

- 血液検査や尿検査でピロリ菌に対する体内の抗体があるかを調べます。

-

- 便中抗原測定

- 便に排出されたピロリ菌の抗原があるかを調べます。

よくある質問

-

どのように治療するのですか?

通常は抗生剤(2種類)と胃酸分泌抑制剤を1週間服用するだけです。

初回治療の際はアモキシシリンとクラリスロマイシンという抗生剤を使用します。薬剤アレルギーでこのお薬が使用できない方や初回治療がうまくいかなかった方は、抗生剤の種類や治療期間を変えて治療していきます。

初回治療での除菌成功率は約90%です。除菌に失敗した場合、抗生剤を変更して2回目の除菌治療が可能です。初回と2回目を合わせた除菌の成功率は約99%です。

-

健康保険の適応ですか?

ピロリ菌感染検査、治療に関して消化性潰瘍、胃MALTリンパ腫、特発性血小板減少症、早期胃がん内視鏡治療後胃、ヘリコバクター・ピロリ菌感染による慢性胃炎がある方は保険適応です。

ただし、慢性胃炎の場合は“内視鏡検査で胃炎がある”ことが証明されている必要があり、これに血液検査などでピロリ菌の存在が示されれば保険適用となります。

バリウム検査では胃炎があっても保険適応とはなりません。 -

健康診断の際に、ついでにピロリ菌検査を受けたいのですが。

しらとり病院では、健康診断の際にピロリ菌の有無のみ調べることもできます。

健康診断当日に飛び込みでピロリ菌検査も可能です。

オプション料金については、窓口もしくは電話でお問い合わせください。 -

小中学生の子供がいます。小中学生で検査や除菌をするメリットは?

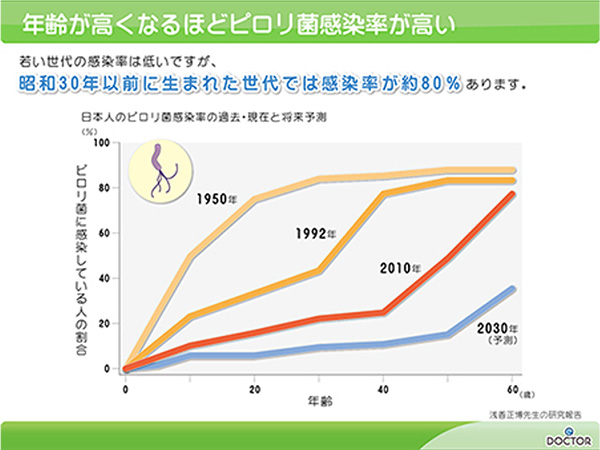

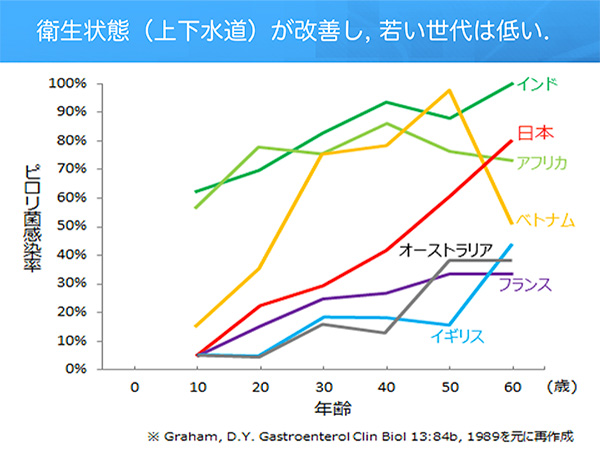

日本人の感染率は60歳以上では50%を超えますが、年齢が低下するに従い感染率も低下しており、10代の感染率はわずか2%前後です。

一部の地方自治体では、「中学生でピロリ菌の除菌治療」を行っています。

この治療は採血と便、尿、呼気試験などでピロリ菌の有無を確定させ、「内視鏡検査をしないで」除菌薬を1週間内服するというものです(成人では内視鏡検査が必要になります)。

中学生でピロリ菌除菌を行うメリットは、- 若いうちに除菌をすることで、より胃がんにかかるリスクを減らすことができる

- 次世代にピロリ菌感染を受け継がないようにできる

ことになります。

しかし小児科の先生や学会は慎重派が多く、現在のところ中学生での除菌治療を推奨していません。

理由は、小児では抗生剤や胃酸を抑える薬の安全性が確立されていないからです。また除菌薬の副作用であるアレルギー反応が、未成年で強く出る可能性もあると言われています。

成人になってからでも十分胃がん予防効果が証明されていますが、お子様が心配な方、ご不明な方は一度当院消化器内科にご相談ください。

最後に

胃炎が見つかった段階で除菌しておくことが、将来的に胃がんや他の疾患の予防につながります。

健康診断や人間ドックで異変が見つかった方は除菌をお勧めします。

ただ、除菌後も胃がんの発症はゼロにはならないので油断せず、定期的に胃カメラを受けて早期発見に努め、早期治療に持ち込むことが大切です。